2025年7月13日清晨八点,河南理工大学文心红旅,薪火文彰实践团从驻地出发,前往河南省林州市红旗渠青年洞开展“三下乡”实践活动,通过实地探访红色遗址与开展志愿行动,传承和践行自力更生、艰苦创业的红旗渠精神。

抵达青年洞入口,崖壁上“青年洞”三个朱红大字遒劲有力,笔锋间的刚毅与背后太行山的苍茫浑然一体,历经半个多世纪风雨冲刷,色泽愈发沉厚。下方渠水潺潺流淌,清澈如镜,将崖壁、字迹与天空流云一并收纳,形成一幅流动的画卷。不远处的岩体上,“自力更生、艰苦创业”八个石刻标语在盛夏阳光下格外醒目,每一笔刻痕都深嵌岩中,仿佛仍能窥见当年刻字人紧握錾子的力度。

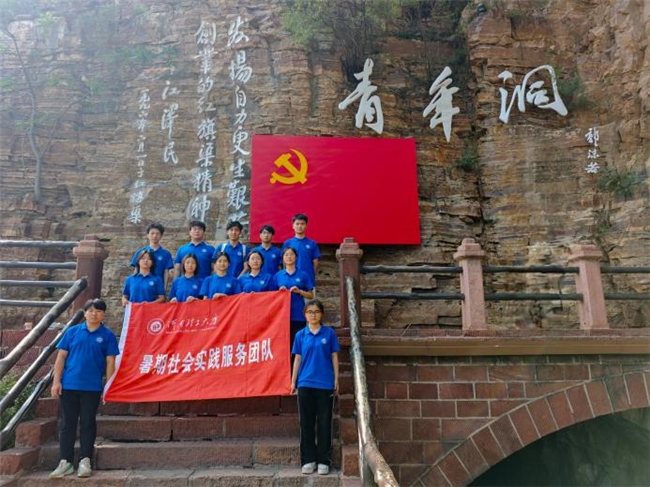

实践团成员在此整理好队形,拍摄集体照时,微风拂过渠面泛起涟漪,将学子们的身影与红色标语、苍劲崖壁交织在一起。快门按下的瞬间,恰好有阳光穿过字缝落在前排成员肩头,像是历史与现实完成了一次无声的交接——当年青年突击队用钢钎在崖壁上凿出希望,如今青年学子以镜头定格对精神的传承,两代青年的身影在渠水倒影中重叠,构成一幅跨越时空的青春对话图景。

实践团在景区周边铺开志愿清扫行动,成员们手持工具沿渠边步道缓缓前行。竹制扫帚掠过青石板时发出沙沙声响,与渠水流动的潺潺声交织成韵,阳光透过树叶在地面织就斑驳光影,将他们躬身拾捡的身影拓印在红色土地上。有人专注地用夹子从石缝里夹出烟蒂,有人细致地擦拭观景台边缘的积尘,还有人沿着草丛梳理出被丢弃的塑料瓶——这些细微的动作,恰似当年修渠人一锤一凿的坚持,在无声中完成对精神的呼应。

阳光西斜时,渠边步道已被清扫得整洁如新,微风拂过带来草木清香。实践团成员将分类好的垃圾投入回收箱,转身望见几位游客正自发将手中的空瓶握紧,生怕掉落碎屑——一场志愿行动,在不经意间成了最生动的文明宣讲。

此次实践,让团队在历史与现实的褶皱里触摸到红旗渠精神的温度。从指尖触碰崖壁上冰凉的凿痕,到掌心握住温热的扫帚,从凝视史料里“一锤一钎凿山河”的过往,到亲历“一举一动护精神”的当下,实践团以青春的姿态完成了一次精神的接力。当暮色为红旗渠镀上金边,渠水倒映着渐暗的天色,仿佛在诉说:那些刻在崖壁上的精神密码,从来不是静止的标本,而是流动在一代代青年行动里的活水,终将在时光里持续奔涌。

作者:梁宇洁 方海懿 姜彤阳 刘若鹏