“长征这一人类历史上的伟大壮举,留给我们最可宝贵的精神财富,就是中国共产党人和红军将士用生命和热血铸就的伟大长征精神。”在纪念红军长征胜利80周年大会上,习近平总书记深刻总结了长征的伟大意义和精神内涵,生动阐释了长征精神跨越时空的时代价值。

2025年恰逢中国人民抗日战争胜利80周年,这一重要节点承载着中华民族抵御外侮、浴火重生的集体记忆,是传承红色基因、弘扬民族精神的关键契机。在抗战胜利80周年的历史坐标下,为深入学习红军长征历史,传承弘扬伟大长征精神,2025年7月15日-21日,机电工程学院“薪火传红韵,筑梦会宁乡”暑期社会实践团前往甘肃省白银市会宁县开展爱国主义教育社会实践活动。

会宁,这座深植红色基因的西北古城,因1936年红军三大主力胜利会师而彪炳史册,成为承载革命记忆、凝聚民族精神的重要地标。实践团深入会宁这片红色热土,通过实地走访会师旧址,桃花山,红军村;参观学习长征胜利纪念馆,会宁县博物馆等地;查阅历史资料等方式,挖掘长征与抗战期间发生在这里的英勇事迹,探寻长征精神与抗战精神的内涵与共通之处,全面、立体地还原那段波澜壮阔的历史。在这片浸染着革命热血的土地上,真切触摸历史脉搏,深刻领会革命先辈的理想信念,将红色精神转化为成长路上的奋进动力。

红色足迹中,触摸信仰温度

会宁县会师旧址是全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地,位于甘肃省白银市会宁县会师镇,是1936年10月红军三大主力(红一、二、四方面军)胜利会师的地方,标志着长征的圆满结束,在中国革命史上具有里程碑意义。会师旧址主要由会师楼,会师纪念塔,会师纪念馆以及会师将帅碑林等部分组成。实践团通过参观文物展品、聆听历史讲解、观看纪实影像等方式,系统了解了红军长征的艰辛历程、三大主力会师的历史细节,以及当地群众支援革命、参与抗战的动人故事。在会师纪念馆,团员们驻足于泛黄的电报手稿、磨损的军用物资前,认真记录史料细节。“从红军战士用草根树皮充饥仍坚持行军,到当地百姓冒死为部队送粮送药,这些故事让我们真切感受到‘团结奋进、不屈不挠’的精神力量。

红军长征胜利纪念馆始建于2006年,以“胜利会师、团结奋进”为主题,系统展现了红军长征的艰难历程与会宁会师的重大意义。馆内展厅分为“战略转移”“鏖战会宁”“会师盛典”“精神永驻”等多个篇章,通过实物陈列、场景复原、多媒体互动等方式,生动还原了红军在长征途中爬雪山、过草地的艰辛,以及在会宁地区与当地群众鱼水情深的动人场景。实践团成员紧跟讲解员的步伐,在时间与空间交织的展厅里,一步步回溯长征历程。讲解员指着一幅行军路线图,细数红军行程二万五千里的每一步艰辛——从瑞金出发时的义无反顾,到遵义会议后的战略转折,再到会宁会师时的胜利曙光。当讲解到红军突破湘江天险、四渡赤水的惊心动魄,成员们屏气凝神,仿佛能听见枪炮声在耳畔回响;听到爬雪山时战士们相互搀扶、过草地时用皮带充饥的细节,不少人神情严肃,真切体会到“革命理想高于天”的重量。锈迹斑斑的文物、震撼的战斗场景,让课本里的历史变得鲜活。从湘江血战到会宁会师,每一步都浸着牺牲与坚守,让人真切懂了“革命理想高于天”不是空话。长征精神里的坚韧、团结与担当,成了心底沉甸甸的力量,激励着咱走好当下的路。

桃花山“其色红润如桃,因以得名”。这座矗立在县城东南的名山,它既是大自然的馈赠,是历史文化的载体,更因遍布山间的红军长征纪念遗址,成为传承红色基因、赓续革命精神的生动课堂。实践团沿山路一步步向上攀登,途中见到不少为纪念红军长征重大历史事件而建的建筑,像红军会师纪念碑、俄界会议遗址、榜罗镇会议遗址等,它们都是长征胜利与革命胜利的见证。途中,碰到两位当地的大爷。成员们跟大爷聊了聊这次来的体会,大爷听了之后,热心地劝导大家:“得多了解了解咱这儿的红色过往,老辈人留下的革命精神,得记在心里,好好往下传。”大爷的话让成员们深受触动,继续前行,心中更加坚定。登上桃花山之巅,成员们望着山中的秀丽景色,以及山下和谐美好的红色小城,心中感慨万千:这一切都是在中国共产党的领导下,无数革命先辈用身躯与鲜血铺就而成的。对于一代代年轻人来说,这里是鲜活的课堂——不用翻开书本,红土的厚重、遗址的沧桑、老人的讲述,就能让人明白今天的生活从何而来。它提醒着每一个到访者,革命胜利从不是偶然,红色基因需要时刻擦拭、代代相传,让长征精神在新时代依然能指引方向、凝聚力量。

历史长河里,读懂文化厚重

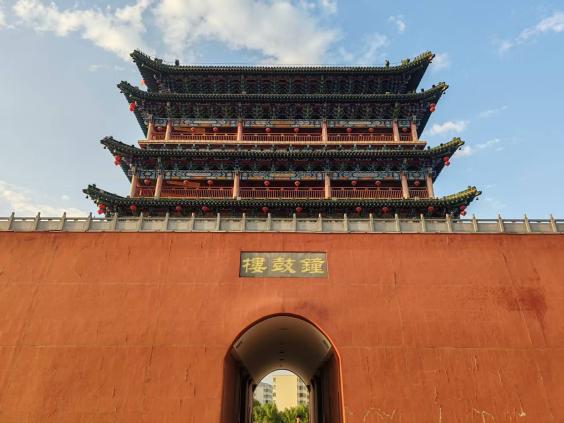

会宁“地控三边,县居四塞”,素有“秦陇锁钥”之称,是古丝绸之路重镇,是省级历史文化名城。会宁县博物馆,钟鼓楼,祖厉河均是会宁历史的见证。会宁钟鼓楼是会宁八景“晨钟暮鼓”传统文化景观的延续,是县城标志性建筑之一,该鼓楼由兰州交通大学设计,为六层框剪结构仿古建筑,飞檐斗拱,雕梁画栋,古朴而庄重。迎着微风,实践团沿着台阶缓缓走近鼓楼,抚摸着鼓楼的墙壁,那一道道纹理,就像历史的皱纹;那悬挂的铜钟,仿佛在诉说时光的流转和岁月的更迭。成员们仔细观摩钟鼓楼的构造和设计,深深的被中国古代历史文化的魅力所折服,站在会宁这片充满历史的土地上,站在会宁鼓楼这个历经沧桑的建筑前,成员们都深有感触。

在会宁钟鼓楼的四边,环绕着当地的母亲河--祖厉河,祖厉河由祖河和厉河汇合而成,流经会宁境内,滋养了两岸土地。在古代,它是区域内农业灌溉的重要水源,支撑着当地农耕文明的发展,见证了会宁历史的变迁。在近代,祖厉河也曾是红军活动的区域,它也承载着那段革命岁月的记忆,成为了会宁红色文化一部分。走在祖厉河旁,视线被岸边的景象所牵动,部分河段的河床裸露出大片沙石,偶有塑料袋和水瓶挂在枯草上,成员们不自觉放慢脚步,自发的去捡起岸边的垃圾,大家也在为环境保护贡献出自己微薄的力量。

走进会宁县博物馆,探访文物古迹,感受会宁深厚的历史底蕴与红色文化魅力。史前生态与文化展区里,五千多年前仰韶文化先民在此生息繁衍的印记、马家窑文化 、齐家文化等发展历程,借由石器、骨器、彩陶等文物一一呈现,让成员们直观触摸到远古文明的温度,领略先民智慧。从史前文物的粗犷质朴,到历史进程中文化传承的延续,大家真切感受到会宁这片土地承载的厚重历史。习近平总书记说过:“要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好,管理好,同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话”。后续,实践团将梳理所得,通过主题分享、文化宣传,传递会宁历史文化价值与文物保护意义,以青春行动助力文化遗产守护,让古老文明在新时代持续闪耀。

此次会宁之行,我们收获的不仅是满满的调研资料,更是精神上的成长与觉醒。我们深刻认识到:红色精神是攻坚克难的“动力源”,历史文化是民族自信的“根与魂”,而传承与弘扬,从来不是一句口号,需要脚踏实地的行动。会宁的红色基因、历史文脉,终将成为我们成长路上的养分。带着这份收获,我们将在未来的学习与工作中,以更坚定的信念、更务实的行动,传承红色薪火,守护文化根脉,让青春在为祖国、为人民的奉献中绽放光彩。(通讯员:黄晨鑫)